Скрытые смыслы деревенской улицы

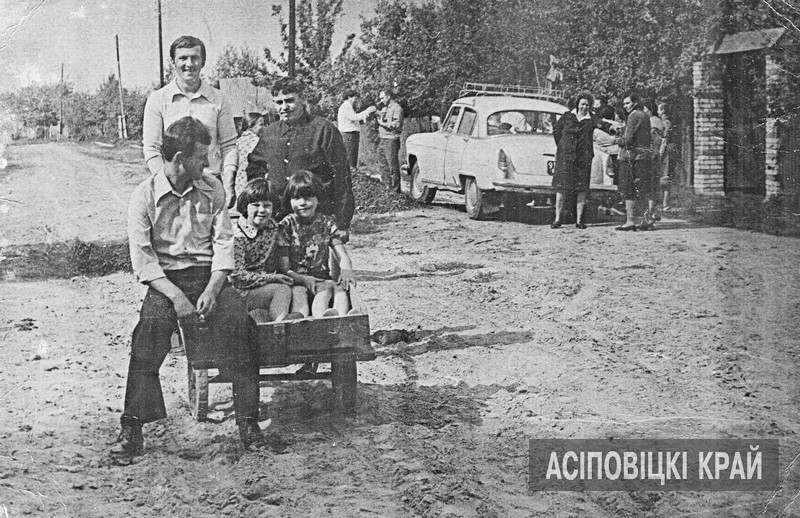

Место, время и обстоятельства, при которых был сделан снимок, известны: их назвала владелица семейного альбома, из которого взята фотография. Это семейное торжество в деревне Ручей, июль 1979 года. Бесхитростная на первый взгляд фотозарисовка… Но, вглядевшись в неброские второстепенные детали, можно узнать много интересного. И не только о жизни отдельно взятой деревни Лапичского сельсовета.

Начнем с линии электропередач, видимой на заднем плане. Хорошо заметно, что опоры в ней деревянные и стоят неровно. Наклон столбов был одним из признаков износа таких ЛЭП. Вообще срок их службы составлял всего 25 лет, после чего опоры нужно было менять. Ставились столбы самым простым способом: в землю вкапывался железобетонный брус (он назывался «пасынок»), а к нему на определенной высоте стальной проволокой приматывалось длинное бревно из пропитанной креозотом сосны. Для монтажа опор хватало усилий нескольких крепких мужчин, работающих в режиме «тяни-толкай».

На столбах заметны изоляторы: с одной стороны три, с противоположной — два. Последние использовались для линий проводного радиовещания. Его сеть полностью покрыла территорию БССР в 60-е годы, а в целом по СССР к началу 80-х радиофикация охватывала 97% населения и включала 100 миллионов абонентских громкоговорителей. Система радиофикации была громоздкой, но технически довольно простой и экономически выгодной: рентабельность, несмотря на копеечную цену для населения, достигала 30% в год.

Еще один интересный предмет второго плана — автомобиль ГАЗ-21. В свое время это была роскошная и стильная машина, но владельца именно этого экземпляра изящество кузова и отделка салона волновали мало. Криво висящий брызговик, мятый порог, деформированный многократными перегрузками багажник на крыше, забитый вещами задний диван — явные признаки нелегкого автомобильного бытия.

Судя по прямому бамперу без «клыков», машина относится к третьей (самой массовой) производственной серии, которая выпускалась с 1962 по 1970 год. Таких машин собрали всего около 470 тысяч. Для сравнения: ВАЗ-2101 с 1974 года сходил с конвейера примерно такими же тиражами ежегодно. Впрочем, волна автомобилизации деревни Ручей еще не достигла: даже в середине 80-х здесь было «прописано» всего две легковушки.

Причина скопления празднично одетых людей вокруг «Волги» радостная: это гости, приглашенные на крестины. На подобные религиозные пережитки государство в конце 70-х смотрело косо, но уже относительно спокойно. Как и на вид одежды, которого на снимке нет. Подсказка: никто из сельчан не носит джинсы!

Одежду из ткани деним (плотной хлопчатобумажной саржи синего цвета) в СССР узнали в конце 50-х, в 60-е ее начали продавать подпольные коммерсанты (фарцовщики). Джинсы однозначно воспринимались советским государством как символ «тлетворного влияния запада». И не без основания! Тогда среди молодежи США и Западной Европы имело бешеную популярность бунтарское движение хиппи, приверженцы которого отращивали длинные волосы, употребляли наркотики, играли подозрительную музыку (тяжелый рок), не возражали против участия в сексуальной революции и, конечно, носили джинсы!

Торговля идеологически вредной одеждой в СССР почти два десятилетия была опасным занятием. Немало фарцовщиков отбыли тюремные сроки, а двух наиболее успешных оптовиков даже расстреляли. Рисковали и владельцы: их могли выгнать из института или уволить с работы.

К концу 70-х страсти по «синим штанам» подутихли, а они стали более доступными, в том числе благодаря официальным поставкам из социалистических стран и Индии. Хотя для большинства советских людей покупка этого предмета одежды была всё еще настолько нетривиальным событием, что даже появилась поговорка: «Мы можем не помнить свой первый поцелуй, но невозможно забыть свои первые джинсы». И как забудешь, если за вожделенный дефицит приходилось платить 200 и более рублей — две месячные зарплаты инженера (цифра актуальна для конца 70-х годов).

Особое отношение было к джинсам «Монтана». Изделия с этим лэйблом были хороши в носке, имели узнаваемую отделку швов (строчка в три «полоски», молнии на задних карманах) и почему-то наиболее демократичную цену.

Но переходим к главной интриге старой фотографии. Зачем трое молодых парней везут в тачке юных представительниц прекрасного пола? На первый взгляд, нормальное летнее баловство. А на самом деле перед нами фрагмент подготовки к необычному обряду, популярному у восточнославянских народов еще с древности.

Проводился он в «Бабьи каши» или «Бабины». Так назывался профессиональный праздник повитух — женщин, занимающихся родовспоможением. В этот день бабкам-повитухам, а ими становились самые уважаемые пожилые женщины, делали щедрые подарки. В свою очередь повитухи устраивали своеобразный корпоратив, куда приглашались только замужние женщины, чтобы как следует повеселиться. Ключевым моментом события было катание повитухи по деревне в корыте, которое устанавливалось на сани: «Бабины» отмечались 26 декабря. Ерническая по виду покатушка имела глубокий сакральный смысл, но от того обряд не становился менее веселым.

В 80-е годы институт повитух в нашем районе уже не существовал, а вот от яркой буффонады, связанной с «Бабьими кашами», осиповчане не отказались. Хотя акценты сместили до неузнаваемости.

«Катание» превратилось в элемент крестин. Отец ребенка и кум возили женщину, которая первый раз купала ребенка после его рождения, причем не в санях, а в тачке, покрытой тулупом. В конце поездки пассажирку нужно было эффектно сбросить, а от той, в свою очередь, требовалось проявить хорошую реакцию и ловкость, чтобы удержаться на ногах.

Запечатленная на снимке тачка готовится к обрядовой поездке, а пока ею воспользовались девочки-подружки…

Обряд катания на тачке можно было увидеть еще в середине 2000-х, причем не только в деревнях, но и Осиповичах. А может он дожил и до наших дней, только автору об этом неизвестно…