Рассказ о том, как крестьяне деревни Ясень хотели переселиться на Дальний Восток, но не смогли

Дело по «ходатайству крестьян деревни Ясени Замошской волости Бобруйского уезда Степана Федорова, Савелия Иванова и Василия Иванова Сидоровичей, Артемия и Федора Ивановых Кравченков, Антона Григорьева Чаропки и Романа Николаева Дубовика о разрешении переселиться в Амурскую область»* хранится в Национальном историческом архиве, датировано 1903 годом и бесстрастно рассказывает о непростой доле крестьян, потомки которых, возможно, и сегодня проживают в этой деревне.

Коллективное обращение

Его Сиятельству. Господину Минскому Губернатору.

Крестьян дер. Ясени Замошской волости, 4 стана, Бобруйского уезда Степана Федорова, Савелия Иванова, Василия Иванова Сидоровичей, Артемия Иванова и Федора Иванова Кравченков, Антона Григорьева Чаропки и Романа Николаева Дубовика.

Прошение

Некоторые из нас малоземельные, а некоторые вовсе безземельные, причем будучи семейными людьми и братья в названной деревне Ясени, мы лишены возможности пропитаться с своими семействами, так что терпим недостачу к существовании и не усматривая другого источника к жизни, мы решили переселиться братством своим и семействами в Амур, по примеру других крестьян. Для него нуждаемся в предварительном разрешении Господина Начальника Минской Губернии, где до сего времени живем и в выдаче нам установленных проездных билетов на такую отлучку для переехания. А потому заявляя о желании своем Вашему Сиятельству имеем честь покорнейше просить ввиду изложенного затребовать от Замошского Волостного Правления нужных справок о семейном и имущественном нашем положении и засим разрешить нам переселиться из Минской губернии Бобруйского уезда дер. Ясени Замошской волости в Амур для дальнейшего жительства нашего с семействами нашими, кои заявлены будут Волостному Правлению с установленным содействием со стороны Казны. О резолюции по сему нашему прошению покорно просим снабдить нас через Замошское Волостное Правление. За неграмотных Степана, Савелию и Василию Сидоровичей, Федора Кравченку и Антона Чаропку по их личной просьбе и сами за себя расписались: Артемий Иванов Кравченок, Роман Николаев Дубовик.

Августа 20 дня 1903 года.

«Одно окно» 100 лет назад

Чиновничий аппарат Российской империи работал оперативно. В домобильную, доавтомобильную и дотелефонную эпоху на организацию оценочной комиссии, выезд на место, переписку с администрацией Игуменского уезда, подведение общих итогов и составление окончательного отчета ушло полтора месяца.

Среди подшитых в архивное дело документов особый интерес представляет характеристика морально-деловых качеств просителей и оценка их имущественного состояния. В плане добропорядочности порядок: «Ходатайствующие вероисповедания Православного, природный язык русский, к разработке земли из—под леса способны, огородничеством и садоводством не занимаются и не способны».

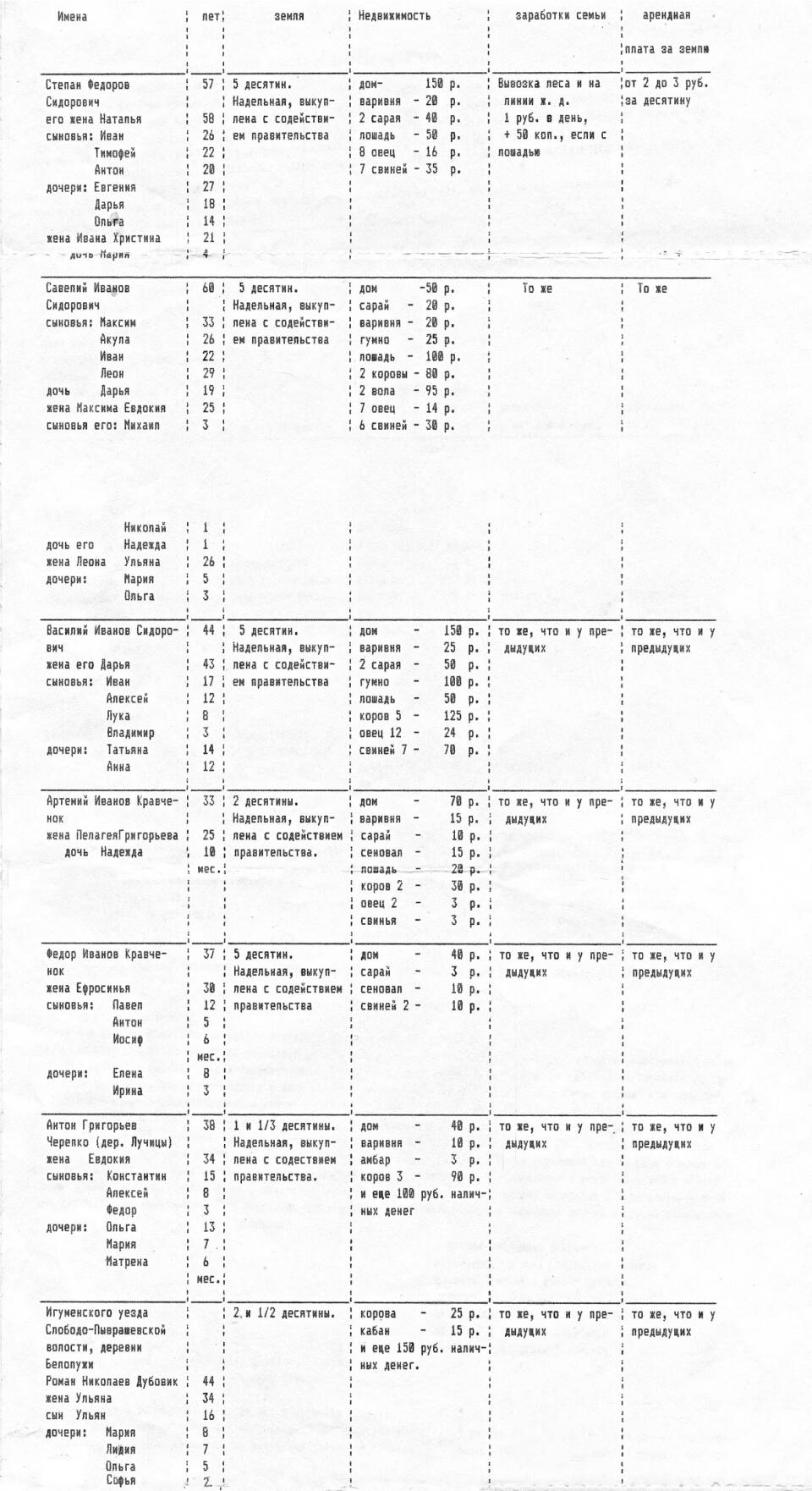

А вот уровень зажиточности потенциальных переселенцев проверяющих не вдохновил. Необходимые для его анализа данные сведены в объемистую таблицу (полностью она будет размещена на сайте газеты). А тут приведем опись имущества и доходы самого крепкого хозяина.

Заработок и арендные платежи у всех подписавших прошение одинаковые. Земли столько, как у семейства Василия Сидоровича или в 2-2,5 раза меньше. А по имуществу разбежка значительная. Самые бедные — Роман Николаев Дубовик (жена Ульяна, сын Ульян, дочери Мария, Лидия, Ольга, Софья): земли 2,5 десятины, дома с хозпостройками нет, есть корова (25 р.), кабан (15 р.) и 150 рублей наличными.

Полученный ответ ясеньских крестьян не обрадовал: в оказании материальной помощи для переселения им отказали. Василию Сидоровичу — из-за нехватки рабочих рук, остальным — недостатка средств на переезд и домообзаведение.

Правительство империи было заинтересовано в оттоке населения из западных областей на Дальний Восток и предпринимало для такой миграции немало усилий. Крестьянам-переселенцам обещали выделить по 15 десятин земли на работника, помощь при обустройстве и налоговые льготы. Однако господдержку они получали при условии, что у переселенцев наберется определенная сумма собственных средств — порядка 500 рублей — и имеется достаточно сил для налаживания хозяйства на неосвоенной территории.

Взгляд в прошлое из настоящего

Читатель наверняка обратил внимание на слова о неспособности крестьян к садоводству и огородничеству и подумал, что речь идет о каких-то неумехах-лодырях. Но не нужно спешить с оценками.

Начнем с того, что старшины перечисленных семейств, братья Сидоровичи — это уже второе поколение крестьян, получивших свободу по реформе Александра ІІ. Крестьяне, лично освобожденные от власти помещиков, свои земельные наделы должны были выкупать. Как правило, в наших краях среднестатистическая крестьянская семья времен крепостничества пользовалась наделом площадью в полуволоку польскую (или 10 десятин русских, или немного больше, чем 10 современных гектаров). И это неспроста: крестьянское хозяйство с пятью десятинами земли находилось на пороге бедности, а поле в волоку — это предел площади, которую мог обработать один пахарь с одной конской упряжью. Помещикам для выравнивания даней, налогов, отработок было выгодно, чтобы их подданные имели примерно равную зажиточность, поэтому крепостной в Российской империи не был нищим рабом, но и не богател. В этой «уравниловке» крылась одна из причин долгого застоя в развитии сельского хозяйства и экономике страны в целом.

В начале ХХ века, как и столетия до того, белорусские крестьяне жили большими семьями, «осколками» родовых общин. Взрослые дети, женившись, оставались в родительском доме до того времени, пока не заработают на обзаведение собственным хозяйством. А передаваемая по наследству земля по обычаю делилась на равные доли между сыновьями.

Отцы старейшин из приведенного списка — Иван и Федор Сидоровичи — получили в вечное пользование свои полуволоки, а по их смерти поля были поделены между детьми, которые как раз и подошли со своими семьями к границе бедности по причине уменьшения наделов.

Артемий Кравченок (2 десятины), Антон Чаропка (1,3 десятины) и Роман Дубовик (2,5 десятины) — это уже третье поколение освобожденных крестьян, их поля по тогдашним меркам уже совсем малые.

Отсутствие садов и огородов — это тоже дань древней традиции, атавизм подсечного земледелия. Заводить сад бессмысленно, если через 20-25 лет придется покидать одно насиженное место и переселяться на другое. К ХХ веку деревни давно не перемещались, но хозяйство всё еще велось по заветам предков.

Садоводство и огородничество — занятия более прибыльные, чем хлебопашество, а тем более выращивание ржи, чем традиционно занимались сельчане нашего края. Но даже на выращивание пшеницы они переходили крайне неохотно, хотя этот злак более урожайный, а мука из него гораздо дороже.

Об архаичном укладе хозяйства говорит и отсутствие в оценочных ведомостях инвентаря. Орудия труда либо были очень дешевы (сделаны деревенскими кузнецами), либо изготавливались самими крестьянами и не стоили вообще ничего.

При этом наделы указанных семейств выкуплены, что получалось не всегда и не у всех потомков крепостных. В целом по Российской империи проценты по земельным долгам к тому времени уже превысили стоимость самих земель.

Для более или менее сносной жизни ясеньские крестьяне нанимаются на работу, в частности, на железную дорогу. Получают сравнительно неплохо — по 1-1,5 рубля в день, и даже делают накопления. Малоземельный и безлошадный Антон Чаропка собрал 100 рублей, у батрака Романа Дубовика в «заначке» 150…

Для сравнения: средний месячный заработок рабочего Российской империи тогда составлял 23 рубля, причем трудиться ему приходилось по 12-14 часов шесть дней в неделю.

Василий Сидорович, как видно, пытался еще и торговать молочными продуктами в недалеком Бобруйске. А иначе зачем ему пять дойных коров?

Подводя итоги

Архивные документы рисуют коллективный портрет типичного белорусского крестьянина начала ХХ века: не особо предприимчивого, но не чурающегося тяжелого труда, не пьяницы и поборника традиционных ценностей. Вот только жил наш неприхотливый предок в условиях, которые неизбежно толкали его и его детей к бедности.

Таких крестьян в Российской империи были миллионы, что и стало одной из причин революции 1905-1907 годов.

Юрий КЛЕВАНЕЦ.

* Орфография первоисточника сохранена.

Коллективное обращение

Его Сиятельству. Господину Минскому Губернатору.

Крестьян дер. Ясени Замошской волости, 4 стана, Бобруйского уезда Степана Федорова, Савелия Иванова, Василия Иванова Сидоровичей, Артемия Иванова и Федора Иванова Кравченков, Антона Григорьева Чаропки и Романа Николаева Дубовика.

Прошение

Некоторые из нас малоземельные, а некоторые вовсе безземельные, причем будучи семейными людьми и братья в названной деревне Ясени, мы лишены возможности пропитаться с своими семействами, так что терпим недостачу к существовании и не усматривая другого источника к жизни, мы решили переселиться братством своим и семействами в Амур, по примеру других крестьян. Для него нуждаемся в предварительном разрешении Господина Начальника Минской Губернии, где до сего времени живем и в выдаче нам установленных проездных билетов на такую отлучку для переехания. А потому заявляя о желании своем Вашему Сиятельству имеем честь покорнейше просить ввиду изложенного затребовать от Замошского Волостного Правления нужных справок о семейном и имущественном нашем положении и засим разрешить нам переселиться из Минской губернии Бобруйского уезда дер. Ясени Замошской волости в Амур для дальнейшего жительства нашего с семействами нашими, кои заявлены будут Волостному Правлению с установленным содействием со стороны Казны. О резолюции по сему нашему прошению покорно просим снабдить нас через Замошское Волостное Правление. За неграмотных Степана, Савелию и Василию Сидоровичей, Федора Кравченку и Антона Чаропку по их личной просьбе и сами за себя расписались: Артемий Иванов Кравченок, Роман Николаев Дубовик.

Августа 20 дня 1903 года.

«Одно окно» 100 лет назад

Чиновничий аппарат Российской империи работал оперативно. В домобильную, доавтомобильную и дотелефонную эпоху на организацию оценочной комиссии, выезд на место, переписку с администрацией Игуменского уезда, подведение общих итогов и составление окончательного отчета ушло полтора месяца.

Среди подшитых в архивное дело документов особый интерес представляет характеристика морально-деловых качеств просителей и оценка их имущественного состояния. В плане добропорядочности порядок: «Ходатайствующие вероисповедания Православного, природный язык русский, к разработке земли из—под леса способны, огородничеством и садоводством не занимаются и не способны».

А вот уровень зажиточности потенциальных переселенцев проверяющих не вдохновил. Необходимые для его анализа данные сведены в объемистую таблицу. А тут приведем опись имущества и доходы самого крепкого хозяина.

Заработок и арендные платежи у всех подписавших прошение одинаковые. Земли столько, как у семейства Василия Сидоровича или в 2-2,5 раза меньше. А по имуществу разбежка значительная. Самые бедные — Роман Николаев Дубовик (жена Ульяна, сын Ульян, дочери Мария, Лидия, Ольга, Софья): земли 2,5 десятины, дома с хозпостройками нет, есть корова (25 р.), кабан (15 р.) и 150 рублей наличными.

Полученный ответ ясеньских крестьян не обрадовал: в оказании материальной помощи для переселения им отказали. Василию Сидоровичу — из-за нехватки рабочих рук, остальным — недостатка средств на переезд и домообзаведение.

Правительство империи было заинтересовано в оттоке населения из западных областей на Дальний Восток и предпринимало для такой миграции немало усилий. Крестьянам-переселенцам обещали выделить по 15 десятин земли на работника, помощь при обустройстве и налоговые льготы. Однако господдержку они получали при условии, что у переселенцев наберется определенная сумма собственных средств — порядка 500 рублей — и имеется достаточно сил для налаживания хозяйства на неосвоенной территории.

Взгляд в прошлое из настоящего

Читатель наверняка обратил внимание на слова о неспособности крестьян к садоводству и огородничеству и подумал, что речь идет о каких-то неумехах-лодырях. Но не нужно спешить с оценками.

Начнем с того, что старшины перечисленных семейств, братья Сидоровичи — это уже второе поколение крестьян, получивших свободу по реформе Александра ІІ. Крестьяне, лично освобожденные от власти помещиков, свои земельные наделы должны были выкупать. Как правило, в наших краях среднестатистическая крестьянская семья времен крепостничества пользовалась наделом площадью в полуволоку польскую (или 10 десятин русских, или немного больше, чем 10 современных гектаров). И это неспроста: крестьянское хозяйство с пятью десятинами земли находилось на пороге бедности, а поле в волоку — это предел площади, которую мог обработать один пахарь с одной конской упряжью. Помещикам для выравнивания даней, налогов, отработок было выгодно, чтобы их подданные имели примерно равную зажиточность, поэтому крепостной в Российской империи не был нищим рабом, но и не богател. В этой «уравниловке» крылась одна из причин долгого застоя в развитии сельского хозяйства и экономике страны в целом.

В начале ХХ века, как и столетия до того, белорусские крестьяне жили большими семьями, «осколками» родовых общин. Взрослые дети, женившись, оставались в родительском доме до того времени, пока не заработают на обзаведение собственным хозяйством. А передаваемая по наследству земля по обычаю делилась на равные доли между сыновьями.

Отцы старейшин из приведенного списка — Иван и Федор Сидоровичи — получили в вечное пользование свои полуволоки, а по их смерти поля были поделены между детьми, которые как раз и подошли со своими семьями к границе бедности по причине уменьшения наделов.

Артемий Кравченок (2 десятины), Антон Чаропка (1,3 десятины) и Роман Дубовик (2,5 десятины) — это уже третье поколение освобожденных крестьян, их поля по тогдашним меркам уже совсем малые.

Отсутствие садов и огородов — это тоже дань древней традиции, атавизм подсечного земледелия. Заводить сад бессмысленно, если через 20-25 лет придется покидать одно насиженное место и переселяться на другое. К ХХ веку деревни давно не перемещались, но хозяйство всё еще велось по заветам предков.

Садоводство и огородничество — занятия более прибыльные, чем хлебопашество, а тем более выращивание ржи, чем традиционно занимались сельчане нашего края. Но даже на выращивание пшеницы они переходили крайне неохотно, хотя этот злак более урожайный, а мука из него гораздо дороже.

Об архаичном укладе хозяйства говорит и отсутствие в оценочных ведомостях инвентаря. Орудия труда либо были очень дешевы (сделаны деревенскими кузнецами), либо изготавливались самими крестьянами и не стоили вообще ничего.

При этом наделы указанных семейств выкуплены, что получалось не всегда и не у всех потомков крепостных. В целом по Российской империи проценты по земельным долгам к тому времени уже превысили стоимость самих земель.

Для более или менее сносной жизни ясеньские крестьяне нанимаются на работу, в частности, на железную дорогу. Получают сравнительно неплохо — по 1-1,5 рубля в день, и даже делают накопления. Малоземельный и безлошадный Антон Чаропка собрал 100 рублей, у батрака Романа Дубовика в «заначке» 150…

Для сравнения: средний месячный заработок рабочего Российской империи тогда составлял 23 рубля, причем трудиться ему приходилось по 12-14 часов шесть дней в неделю.

Василий Сидорович, как видно, пытался еще и торговать молочными продуктами в недалеком Бобруйске. А иначе зачем ему пять дойных коров?

Подводя итоги

Архивные документы рисуют коллективный портрет типичного белорусского крестьянина начала ХХ века: не особо предприимчивого, но не чурающегося тяжелого труда, не пьяницы и поборника традиционных ценностей. Вот только жил наш неприхотливый предок в условиях, которые неизбежно толкали его и его детей к бедности.

Таких крестьян в Российской империи были миллионы, что и стало одной из причин революции 1905-1907 годов.

Юрий КЛЕВАНЕЦ.

* Орфография первоисточника сохранена.