Моя деревня Лука

Моя деревня Лука

В деревню Луку я влюбился сразу, как только побывал в ней. В этом живописном месте река Птичь делает причудливую излучину, как говорили раньше, луковину, когда-то давшую название деревне.

Немного осталось тех, кто не только помнит историю деревни, но и сам был ее частью. С такими жителями — Еленой Семеновной Богданович и ее дочерью Галиной и Надеждой Григорьевной Полонейчик — мне повезло встретиться и записать их воспоминания.

Начнем по старшинству. Как всё начиналось

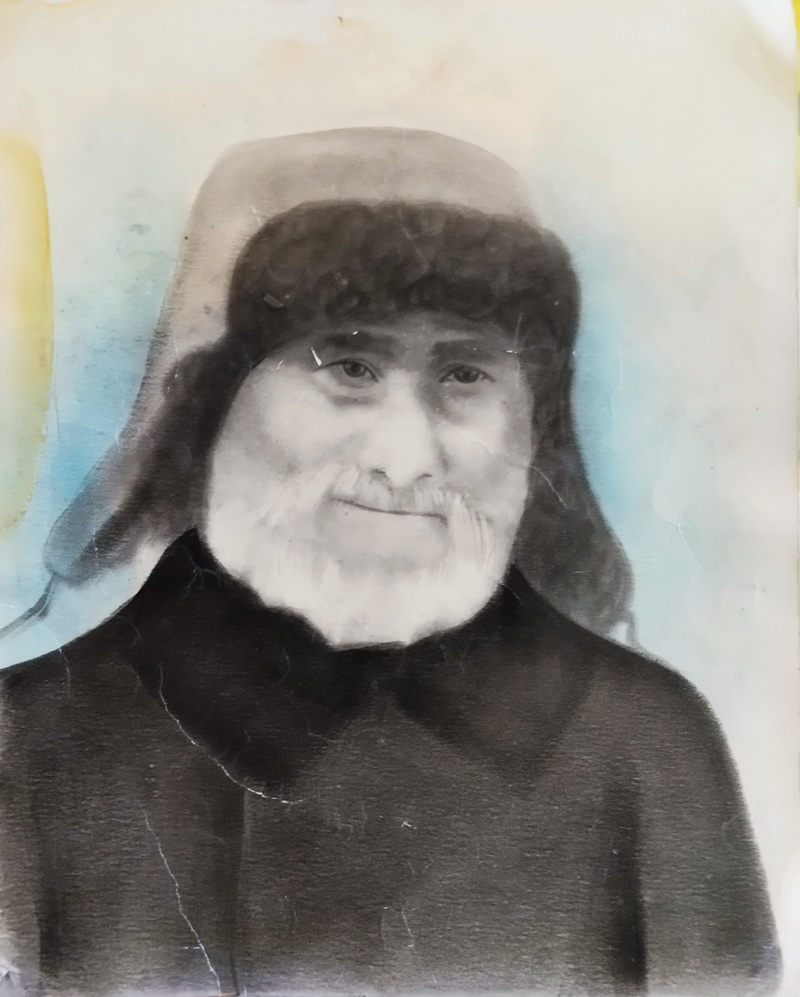

Надежда Григорьевна Полонейчик, в девичестве Усович, уже отметившая свое 91-летие, ныне проживает в деревне Слопище:

— Раньше в основном люди по хуторам жили. Хутора так и назывались по фамилиям или прозвищам хозяев: Дриндиков хутор, Пилипов хутор, Усовичей хутор. Когда шла коллективизация, крестьянам пришлось перенести свои хаты в Луку. Были те, кто не хотел, а были и те, кто не мог. С теми и другими долго не церемонились: конем цепляли и сбрасывали крышу на землю — живи как хочешь. У нас так и произошло: папу призвали на сборы в армию, разбирать дом и перевозить было некому. Приехал уполномоченный из колхоза, сбросил крышу на землю, я малая совсем была, реву во весь голос. А уполномоченный подошел ко мне и спросил: «Чего плачешь, девочка? Держи вот», — и насыпал мне в руку копеек. Я обрадовалась и плакать перестала.

Справедливости ради нужно сказать, что тем, у кого хозяин был в Красной армии, оказывали помощь в перевозке имущества на новое место. Вот и нашу хату перевезли, а собирать некому. Так и мыкались, пока папа со сборов не пришел.

Елена Семеновна Богданович (Долбенко) о войне рассказывает со слов своих родителей.

— Немцы в Луке, которая тогда насчитывала 84 двора, не стояли, а партизаны появлялись часто. За это нашу деревню «вторая Москва» называли.

Местных полицаев не было, но неподалеку, в Фаличах, стоял крупный полицейский гарнизон, вот они оттуда и наведывались. После войны только двоих жителей деревни судили за то, что они при немцах работали на железной дороге в Дараганово. Но они это не добровольно делали, оккупанты заставили.

Я родилась в 1942 году, но след война на мне оставила на всю жизнь. Мама только тесто замесила, чтобы испечь хлеб партизанам, да на печь поставила, как заявился полицай. Он, наверное, что-то знал, поэтому сразу на печь полез хлеб искать. А я там лежала и мешала ему. Так он схватил меня и отбросил в сторону. Ударилась лицом, реву во весь голос, кровь течет. Ох и разозлилась тогда мама, набросилась на него с поленом и вы-гнала вон. Опешивший полицай не вернулся, а у меня на память об этом событии отметина над глазом осталась.

О «приписниках»

Когда началась война, немцы наступали быстро, обгоняя отступавшие части Красной армии. Бывало, что командиры говорили своим бойцам выбираться, кто как может. Кто-то шел на восток, а кто-то оставался в деревнях на оккупированной территории. Их называли «приписники». В Луке таких было семеро. Жили в принявших их семьях: в то время каждые рабочие руки были на вес золота. В один из дней немцы с полицаями собрали их и повели якобы для оформления каких-то документов. Возле Дриндиковой канавы всех расстреляли.

Время не сохранило ни документов, ни имен погибших. Даже установленную местным кузнецом толстую цепную ограду на их могиле унесли охотники за металлом. Но старожилы рассказывали, что одному из приписников удалось выжить и он после войны присылал своей хозяйке в деревню письма.

О предательстве

А сейчас о событии, также вошедшем в историю деревни и позднее давшем название участку местности. В начале войны там трое военных Красной армии обосновались: командир и двое бойцов. Не пошли они в деревню «приписниками», жили в землянке. Местные жители их кормили. И нашелся тут один — привел немцев. Не ожидали этого бойцы: один сапоги чинил, другой оружие чистил. Убили их… Потом люди перезахоронили растрелянных на кладбище, а местность эта с тех пор «Бойцами» называется.

К сожалению, этот пример предательства был не единственный. И хотя совершил его человек из Радутичей, всё равно пятном лег на нашу деревню.

А дело было так: пришел из леса в деревню по своим делам партизан. Его зазвал к себе в гости этот самый человек, который приженился у нас в Луке. Партизан похвастался, где и когда его отряд планирует провести боевую операцию, а «гостеприимный» хозяин через свою сестру сообщил врагам ценные сведения. Партизаны попали в засаду и понесли большие потери. Позднее в отряде вычислили предателей и расстреляли их возле Толстого леса.

Как сжигали деревню

Продукты и вещи сельские жители прятали в лесу, местность эта называлась Поляковщина. И охраняли схрон по очереди. В последний день 1943 года дежурил мой папа. Ранним утром он услышал чужую речь и убежал в лес. По нему стреляли, пули в нескольких местах пробили двуручную пилу, которую он не захотел выпустить из рук. А в это время каратели грабили деревню, выгоняли жителей из домов и загоняли в школу. Люди готовились умереть, но через некоторое время их отпустили. А почти все усадьбы сожгли.

Уцелело всего семь домов. В одном спрятавшаяся за печкой хозяйка сумела затушить пожар соленым капустным рассолом из бочки. Шесть других каратели почему-то не тронули. Именно в них, да еще в уцелевшем здании школы уважаемый всеми земляками Никита Тихонович Маисейко предложил расселить женщин и детей. Остальные копали ямы, накрывали их ельником, настилали внутрь солому и так жили. Враги угнали коров, забрали все припасы в Поляковщине, поэтому зима была очень тяжелой.

Весной пахали землю, где основной тягловой силой были женщины. Наваливались на палку, по две с каждой стороны, и тянули плуг, за которым шел старый дед. Семенами картофеля помогали жители окрестных деревень — их каратели не тронули.

Потом партизаны привели двух трофейных коней-тяжеловозов Машку и Бауэра. Так как всё кругом сгорело, конюшней для лошадей служили две сосны, к которым их привязывали на ночь.

Послевоенные радости

Пока не было клуба, приезжала кинопередвижка. Собирались у тех, у кого хата была побольше. Натягивали на стену простыню и смотрели фильмы. Очень нравились «Кубанские казаки», да тогда всё смотрели с интересом. Когда построили большой клуб, то уже собирались в нем. На танцы приходила молодежь из Фаличей, Орыжни и Толстого леса. А когда свадьба у кого, так и из Радутичей и Слопища приходили. Набьются в клуб так, что протолкнуться нельзя. Каждую свадьбу вся деревня гуляла три дня.

А когда повода не было, девки и так собирались. Летом почти каждый вечер у речки, возле поселка Росин. Посядем на лавочке у бережка, и песни, песни над водой так далеко разносятся! Хлопцы на эти песни, как пчелы на мед, слетались. Женщина, которая рядом жила, говорила потом, что открывала настежь окно и не могла наслушаться, как мы тогда хорошо пели. И танцы, конечно. Сначала танцевали так, «под язык» — мелодию напевали сами. А потом и свой гармонист появился.

Верующие люди у нас были. Как ни боролись тогда с этим делом, но запретить молиться не могли. На Пасху или другие праздники из Луки ходили пешком в церковь в Осиповичи. А это 30 километров в одну сторону.

Хоронили у нас на двух кладбищах. Дело в том, что к уже имеющемуся здесь старому погосту переселенцы, которые начали здесь селиться с 1907 года, добавили свое, выкупив под него землю. И с течением времени, когда деревня разрослась, покойника везли не туда, где ближе, а туда, где похоронены его предки.

Наш колхоз назывался «Шлях Леніна». Когда приходила пора молотить, работали круглосуточно. Молотилку давали из района на несколько дней, и она передвигалась по колхозам строго по графику. Молодежь работала по ночам, а люди постарше в светлое время. Потом появились своя молотилка, трактор. Колхоз укрупнился за счет объединения более мелких хозяйств, в том числе и нашего. Теперь он назывался имени Ульянова, его правление размещалось в Радутичах. Колхозники стали жить побогаче, в чем была бесспорная заслуга председателя, замечательного человека Николая Михайловича Каленика. При нем на нашей ферме было 400 коров. Каждые сутки в Осиповичи возили сдавать по полторы тонны молока. Строились хорошие дома, появились баня и клуб, открылся магазин. Это были 50-е и 60-е годы.

Вспомним добрым словом

Отдавая дань всем жителям деревни, некоторых хочется отметить особо. В первую очередь, это всеми любимая учительница Мария Петровна Жуковец, чье участие в жизни деревни выходило далеко за рамки педагогической деятельности. Единственный образованный человек, никому не отказывавший в помощи, будь то написание обращений, заявлений в органы власти, писем родным, консультаций по трудовым вопросам или просто доброжелательным участием в сложных ситуациях семейной жизни.

Николай Никитович Моисейко — профессиональный военный, полковник Советской армии, увековечил память о малой родине в книгах «Деревня Лука» и «Воины деревни Лука в Великой Отечественной войне». А книга «Рейд 1941 года», посвященная действиям 32-й кавалерийской дивизии, стала необходимым пособием для всех, кто интересуется военной историей родного края.

А судьбу Сергея Федоровича Потапова можно считать символичной для послевоеного поколения всей нашей страны. Будущий кадровый офицер, также закончивший службу в звании полковника, рос в очень тяжелых условиях. Хатка-полуземлянка, израненный отец, который умер вскоре после возвращения с фронта. У матери осталось на руках двое детей. Помочь некому, бедность… Сергей пошел в армию с четырьмя классами образования, но благодаря своему упорству и трудолюбию достиг в жизни многого.

Лирика 80-х и 90-х

А вот у Галины Богданович, самой молодой собеседницы, воспоминания о родной деревне иные:

— У нас было четыре достопримечательности: Ленинская комната на колхозном дворе, школа, магазин и клуб. Когда школу закрыли, дети ходили за семь километров в Радутичи или за десять в Дараганово. Дороги в зимнее время заметало снегом, весной и осенью заливало водой. При школах были интернаты, но на выходные домой нужно было как-то добираться. Поэтому так ценили любую возможность подъехать с оказией. Учеников часто выручал Александр Бондаренко: он был шофером и подвозил нас до школы на своей машине с будкой. В весеннее бездорожье, когда выпадала удача забраться в прицеп попутного трактора, мы были счастливы. Если покрепче ухватиться за борт и закрыть глаза, то можно было представить, как наш корабль плывет по бушующему морю к неизвестному дальнему берегу. Этим берегом после окончания школы были ближайшие города — Осиповичи, Бобруйск, Слуцк. Ребята после службы в армии возвращаться домой не спешили и приезжали в гости к родителям уже с невестами.

В клубе было интересно, когда им заведовала учительница Мария Петровна Жуковец: мы готовили концерты, занимались в кружках и участвовали в художественной самодеятельности. При клубе была хорошая библиотека — читать в деревне любили все, к книгам относились бережно. А по выходным танцы… К нам гости из Фаличей, Симоновичей и даже из Евсеевичей приезжали. С ответным визитом добираться было далеко, поэтому так ценились ребята с мотоциклами. Самым престижным считалась чешская «Ява». Пролететь на таком «скакуне» на танцы в соседнюю деревню, зажмурив глаза и прижавшись к теплой спине водителя, было мечтой любой девчонки. Назад дорогу освещали месяц и звезды, которые отражались в черной воде реки, и порой казалось, что едешь не по земле, а летишь высоко в небе…

Высоко к небу поднимали у нас молодоженов на свадьбах. Было у них такое испытание, которое в одинаковой мере доставляло удовольствие и гостям, и новобрачным. Сидящих на лавке жениха и невесту подвыпившие друзья поднимали на вытянутых руках вверх, где они под крики «Горько!» должны были поцеловаться. Неравномерность поднимания, перекошенная скамья, потеря равновесия символизировали трудности семейного бытия, а крепкий поцелуй подсказывал решение этих проблем.

Но всё хорошее когда-нибудь кончается. Сначала увезли библиотеку. Потом закрыли клуб и магазин. От моста через Птичь остались одни сваи. На том месте, где возле школы когда-то радовала глаз цветущая клумба, сейчас растут грибы. Старики умирали. Молодежь уезжала. В деревне стало пусто и тихо. А разыгравшаяся 14 июня 1998 года сильнейшая буря, разрушившая клуб, два дома и хозяйственные постройки, стала самым запоминающимся событием этого периода существования Луки…

Послесловие

И всё же деревня Лука существует. Надежду на ее возрождение дает красота той самой луковины реки Птичь и особая — умиротворенная — атмосфера этого места. Рыбакам и грибникам здесь раздолье. В день моего нахождения в Луке один из них принес из Толстого леса более двухсот боровиков. А сочный колорит местных топонимов! Толстый лес, Дриндиков хутор, Росин, Орыжня, Поляковщина…

Дорога от Дараганово до Слопища асфальтовая, далее по гравийке, но до Луки недалеко. Неудивительно, что приезжий люд начал покупать здесь землю для своих дач. С одной стороны, это радует, с другой, вызывает опасение: не испортить бы этот райский уголок чрезмерным людским присутствием…

Юрий Обмоин, научный сотрудник историко-краеведческого музея.