История: о топорах

Инструмент для земледельца, или Сага о 1500-летней косности мышления

Если читателя не оставили равнодушным тонкости изготовления каменных орудий (см. «Бракодел из каменного века», «АК» № 65 от 20.08.2021 г.), то некоторые нюансы изобретения и эволюции металлических топоров удивят его еще больше.

Топор как средство глобализации

В эпоху бронзы — 3-6 тысячелетий назад — климат в наших краях был очень похож на современный: короткая и нехолодная зима, жаркое и сухое лето. В речных долинах стало выгодно заниматься земледелием, и местное население довольно быстро научилось выращивать лен, коноплю, пшеницу, ячмень, просо, горох и, возможно, морковь. Все эти культуры объединяет важное свойство — они хорошо растут на гарях, а обработка земли в те времена велась подсечно-огневым способом: на подходящем участке нужно было срубить древесно-кустарниковую растительность, а потом ее сжечь.

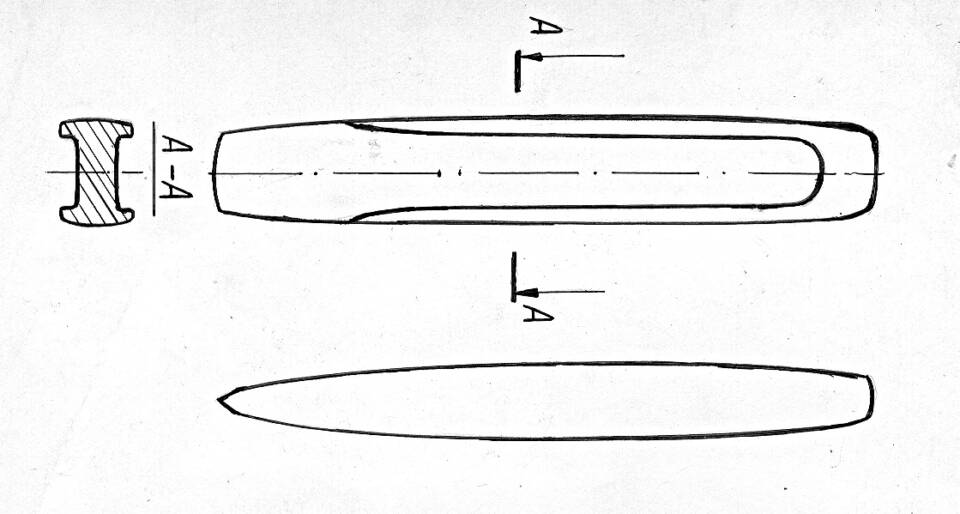

Для подготовки земли к пахоте были необходимы топоры, причем надежные и удобные в эксплуатации. Массовый инструмент того периода был на взгляд из ХХІ столетия скорее долотом — клинообразная пластина ухватистой формы с прочной бойковой частью, по которой били увесистой деревянной колотушкой. Что касается материала, то в основном хозяйственные топоры были каменными, и делали их из плотных горных пород вроде базальта или кремня.

Даже на территориях, где были месторождения подходящих руд и люди умели получать бронзу, металлические топоры были не массовым инструментом, а скорее свидетельством достатка и предметом зарождающейся международной торговли. Но тут как кому везло. На Украине найдено приличное количество бронзовых топоров, произведенных на территориях современных Закавказья, Малой Азии, Ирана, Западной Венгрии и Австрии. Земля, которая со временем станет Республикой Беларусь, находилась совсем рядом с неслабым «топорным трафиком», но таких артефактов сюда попадало немного.

Возле деревни Птушичи (Дарагановский сельсовет) был найден целый бронзовый хозяйственный топорик. Это крайне редкая находка, которая на данный момент передана из Осиповичского краеведческого музея в Академию наук — для проведения спектрального анализа, который, возможно, установит место его производства. В разных центрах древней металлургии бронза имела специфический состав, причем отличия очень четкие — если речь идет об оригинальных изделиях. А до наших предков обычно доходили в основном выполненные из вторсырья: испорченные при эксплуатации бронзовые топоры собирались, переплавлялись и отливались вновь.

К слову, по форме и размерам сделанный более 3 тысяч лет назад бронзовый топор почти не отличается от современного зубила.

В рамках умеренного прогресса

В первом тысячелетии до нашей эры на континенте Евразия началось очередное похолодание. Ухудшение условий жизни привело к повсеместному повышению военной активности: племена истребляли друг друга за доступ к оскудевающим ресурсам. Борьба за жизнь способствует развитию технологий, так что примерно в 7 веке до нашей эры в Европе начали осваивать обработку железа. Руду, содержащую достаточный для переработки процент металла, можно добывать почти в каждом болоте, так что у новинки открывались отличные перспективы, но и тут прогресс в разных местах шел с разной скоростью. Увы, Осиповичский район оказался на технологической периферии, и первые предметы железного века здесь датируются третьим-четвертым веком до нашей эры. А совсем рядом, в Гомельской области, ковку железа освоили примерно на два столетия раньше!

Типичный топор железного века найден возле деревни Орча. Орудие универсально, им можно и воевать, и рубить дрова. Размеры небольшие: печи той исторической эпохи могли выдавать за раз железную чушку не более чем в три килограмма. Причем до полного расплава металла дело не доходило. Когда руда приобретала консистенцию мягкого масла, кузнец прекращал плавку и разламывал свою «доменную» печь. Примеси (в болотных рудах это, как правило, песок и фосфор от органических включений) легче железа, поэтому даже при относительно слабом нагреве они выходят наружу, образуя корку. Мастер отбивал ее молотом, а полученную крицу — кусок губчатого железа — нагревал еще раз. Из очищенного таким образом металла отковывалось изделие клиновидной формы, после чего пробойниками формировалось отверстие под рукоятку — всад.

Интересно, что отверстие делалось круглым, что неудобно с точки зрения последующей работы. Очевидно, это было отголоском производства каменных топоров, причем продержался анахронизм фантастически долго. Железные топоры с овальным всадом получили зеленый свет лишь в эпоху Киевской Руси.

Кузнецы проявляли технологическую косность почти 1500 лет, хотя перейти на более прогрессивную форму всада им ничего не стоило. Пробивать отверстие любой формы в нагретом железе можно с совершенно одинаковыми усилиями…

Юрий КЛЕВАНЕЦ.