Что было в Осиповичах, когда Осиповичей еще не было?

Что было в Осиповичах, когда Осиповичей еще не было?

Возможно, среди читателей газеты «Асіповіцкі край» найдется пытливый ум, который задастся вопросом: а что было на месте нашего города в старину, когда города не было? Постараюсь ответить на этот вопрос.

Для начала надо понять, насколько за прошедшие века изменились природные условия вообще и климат в частности. Здесь можно опереться на книжные свидетельства.

Например, петербургский чиновник И. Севергин, чьи дневники путешествия из Польши в Москву были изданы в 1803 году, со слов местных жителей отмечает начавшееся уже тогда усыхание рек. Однако это самое усыхание только началось, для нашего современника реки двухсотлетней давности показались бы очень полноводными.

В «Материалах для географии и статистики Российской империи. Минская губерния», изданных в 1863 году, говорится, что в Бобруйском уезде (а Осиповичи были именно в этом уезде) санный путь устанавливался в середине ноября и продолжался до конца марта по старому стилю. Там же упоминается, что болота между реками Птичь, Свислочь, Березина по размерам доходят до 30 верст в длину и до 20 — в ширину. Несколько слов о природных условиях нашего края приводится в путевых заметках московского чиновника А. Лошкарёва (1843 г.). Он пишет: «Минская губерния — это болота и песок, песок и болота». В более позднем «Географиче-ском словаре царства Польского и других славянских стран» Осиповичи называются полесской деревней, расположенной в малолюдной болотистой местности.

То есть говоря о климате прошлого, мы должны представить длинные, очень снежные (хотя и не очень морозные) зимы, широкие разливы рек весной (примерно такие, какие были у нас в 1999 и 2013 годах). Настоящая весна приходила только к маю. Лето относительно короткое, во второй половине августа уже холодные ночи с туманами. В теплое время года — тучи комаров.

В упомянутой выше книге «Материалы для географии и статистики…» говорится, что в 1861 году в Бобруйском уезде 70% площади занимали леса и болота, а распахано было всего 18% территории. Болота были как непроходимые, с «окнами» открытой воды, так и проходимые «мхи», заливавшиеся только по весне и заросшие кустарником и редколесьем.

Между прочим, медведи тогда водились трех видов: серые, бурые и черные. В тетеревиных стаях насчитывалось десятки, а то и сотни голов. Водились росомахи, встречался соболь. В Березине можно было поймать осетра или стерлядь.

Ознакомившись, скажем так, с фоном, посмотрим, что же было на месте Осиповичей.

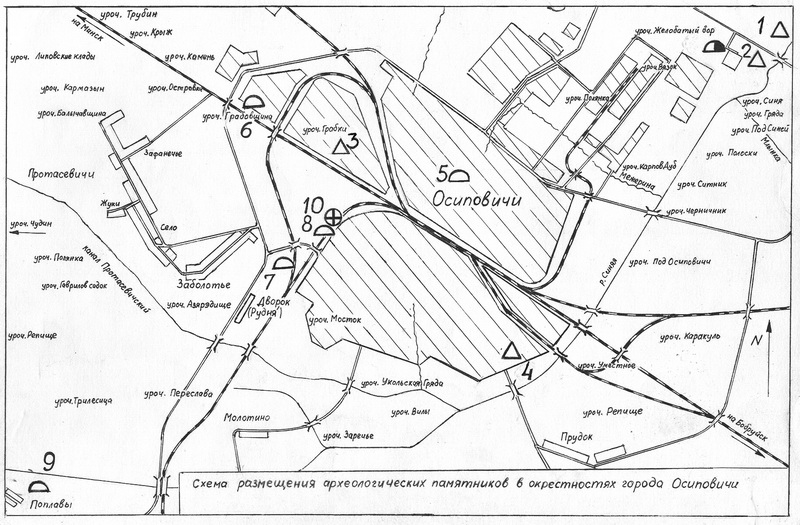

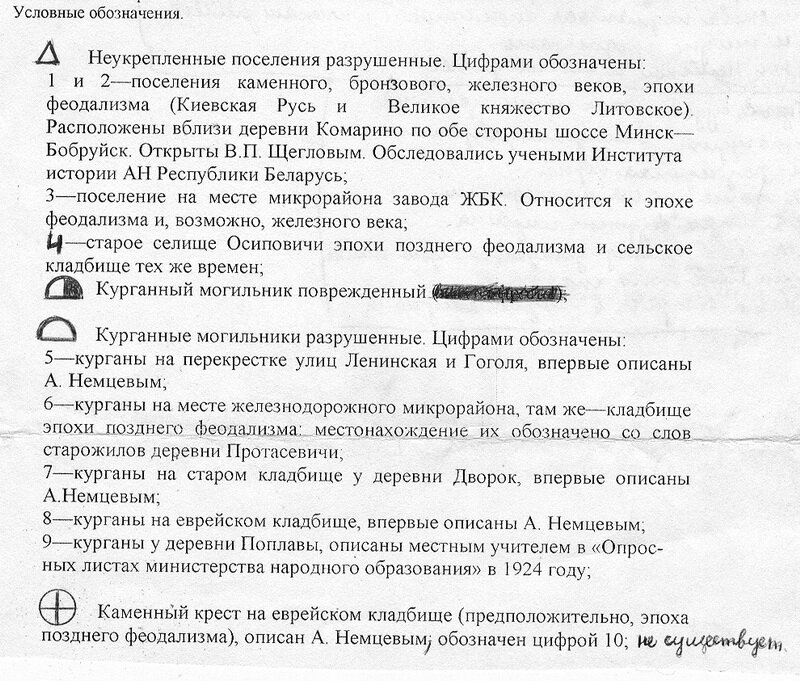

Известно, что село Осиповичи появилось где-то в ХVII веке из-за того, что какой-нибудь управляющий слуцкими и стародорожскими имениями отселил вниз по Синьке одну из крестьянских общин Протасевичей — чтобы не дробились тамошние пашенные земли. Однако еще раньше этого события здесь много веков подряд была переправа через реку. Дело в том, что река Синяя (в документах «Синя») текла по большей части среди торфяных болот, на ней было совсем немного мест с песчаным грунтом. На одном из таких мест и была переправа (дороги Свислочь-Глуск, Протасевичи-Бобруйск, Протасевичи-Глуск). Дорога от старых Осиповичей на Протасевичи — это что-то среднее между современными улицами Октябрьской и Рабоче-Крестьянской. В окрестностях современной городской бани на этой дороге была еще одна переправа — через приток Синьки, вытекающий из болота возле современной шоколадной фабрики. Ближе к устью притока уже в наше время прокопано новое русло параллельно улице Социалистической (дома №№ 50-68), а старое шло через теперешний гаражный кооператив. На месте перекрестка улиц Октябрьской и Социалистической (одна из наивысших точек южной части Осиповичей) были песчаный холм и сосновый бор. Отсюда в сторону железной дороги местность снова опускалась и переходила в болото.

На месте современных предприятий КХП и так называемой «7-й площадки» рос еще один сосновый бор на песчаной возвышенности. Ближе к Протасевичам, то есть на выезде из современного города, в течение веков был перекресток дорог, «росстани», с курганным могильником и позднесредневековым каменным крестом (свидетельство А. Немцева). Насыпать курганы «на росстанях» — давняя славянская традиция, отмеченная еще в «Повести временных лет». Между прочим, протасевичские старожилы считали эти курганы шведскими.

Если пройти по старинной дороге дальше в сторону Протасевичей, то попадем в Дворок. 300-500 лет назад там действительно был двор князей Слуцких, а позднее — Радзивиллов. Такие дворы (что-то вроде гостиниц) были в каждом крупном имении для того, чтобы пан или управляющий пана, вздумавший обозреть или проинспектировать свои владения, везде имел стол, кров и ночлег.

Протасевичский Дворок интересен еще и тем, что там была «Рудня». Местные крестьяне в порядке отработки феодальной повинности добывали железную руду на ручье, разделяющем современные деревни Протасевичи и Заболотье. В «Рудне» из этой руды выплавляли железо.

Там же, в Протасевичах, была и водяная мельница (старинное название села не Протасевичи, а Прудошевичи).

Если же пройти от «росстаней» на север, можно было попасть еще в одно село, название которого не сохранилось. Расположено оно было на полуострове, окруженном болотами, на месте современного участка отцепочного ремонта вагонов вагонного депо и завода ЖБК. С полуострова было два выхода: один в сторону Протасевичей через нынешнюю Трудовую улицу, второй — к современному перекрестку улиц Ленинской и Сташкевича. Поселение на месте ЗЖБК было, по-видимому, еще старше, чем Протасевичи, начало его истории нужно отнести к железному веку. А на пересечении насыпи «Слуцкой кольцевой» и железной дороги Осиповичи-Минск и далее, на месте современного микрорайона Советский поселок, был курганный могильник от этого поселения.

Проход на север от поселения на месте ЗЖБК был довольно узким, с юга его подпирало болото со стороны современной улицы Интернациональной и железной дороги, с севера был берег болота-озера, тянувшегося до нынешнего филиала «Осиповичский» ОАО «Бабушкина крынка» и далее к речке Трубинке. На улицах Дзержинского, Королёва, Жукова до сих пор видны песчаные западины, которые когда-то были пляжистыми берегами этого озера. А на месте поворота к поселению, то есть возле перекрестка улиц Ленинской и Сташкевича, были курганы — чтобы путник не ошибся.

Дорога шла мимо озера на север — северо-восток, к современному старому городскому кладбищу и стадиону, а дальше — к селу Теплухи (точнее, к развилке: одна дорожка пересекала Трубинку в том же месте, где и сейчас есть мосток, далее шла к Теплушским горкам, из которых в наше время сделали карьер; урочище «Горы» на этом месте упоминается в инвентаре Свислоч-ской волости 1560 года, после «Гор» можно было пройти к реке Свислочь; вторая проходила по правому, более высокому берегу Трубинки до самих Теплух). Со стороны современной площади Ленина к этой дороге примыкал сосновый лес, но уже метров через 300, за нынешней стоматологической поликлиникой, начи-налось еще одно болото, доходившее до бывшего ресторана «Пралеска» с одной стороны, а с другой — до СШ-4 (от входа в школу до спортплощадки с большим «вечным» тополем — еще один песчаный холм, с северной стороны которого били криницы и текли ручейки в речку Межерину).

Едва ли не в центре этого болота в свое время было по-строено большое, похожее на храм здание «Беларусбанка». Однако строители не учли особенности местности, и через несколько лет стены здания пришлось сшивать металлической арматурой из-за того, что они начали трескаться.

На бывшем болоте построены и первые осиповичские девятиэтажки, и пятиэтажное общежитие СУ-89, и детский сад «Колосок». Край болота — где-то за пересечением улиц Гагарина и Первомайской, ближе к ограде военного городка. На той же Первомайской, ближе к зданию «Белагропромбанка» — еще один песчаный холм, а от него, в сторону современной улицы Янки Купалы, — очередное болото-озеро. На улицах Ленинской, Мичурина, Каданчика видны по сей день берега этого озера. Ну а улица Янки Купалы и называлась раньше Болотной. За болотом, начиная от девятиэтажек микрорайона улицы Черняховского и железнодорожной бани — склон к Синьке, еще одна полоса сухого леса, а на ней — дорога от старой деревни Осиповичи к Свислочи, Вязью, Теплухам.

На этой дороге, за переправами через две речки, одна из которых была уже упомянутая здесь Межерина, за современным заводом автоагрегатов, располагалось еще одно поселение, самое древнее, чья история уходит уже в каменный век, не менее шести тысяч лет назад. Там же есть и четыре кургана. Открыл поселение осиповичский краевед Вячеслав Щеглов. Им, а также автором этой статьи, на небольшой и уже разрушенной площадке найдены предметы, относящиеся к неолитической днепро-донецкой культуре, к бронзовому веку (это, в частности, каменная мотыга балтийского типа, украшающая ныне зал археологии районного историко-краеведческого музея), к эпохе феодализма (маленькие гвоздики-«ухнали», которыми прибивали подковы).

В начале 2000-х годов на поселении проведены «официальные» раскопки археологами М. Лошенковым и А. Разлуцкой.

От этого поселения в эпоху ВКЛ почти параллельно берегу Свислочи шли «стена», ров и валик с оградой, отделявшие «господарскую» Свислочскую волость от владений Гольшанских-Гаштольда-Слуцких-Радзивиллов. Частично это сооружение сохранилось и поныне. А лес за кровельным заводом из-за проходи-вших там рва и вала назывался «Желобатый бор».

На месте кровельного завода была когда-то лесная деревня Полянка. Вторая Полянка, уже Московская, находилась на правом берегу Синьки и на правом берегу Млынки. В Московской Полянке жили староверы.

Можно бы и дальше рассказывать, какие чудеса и приключения ждут путешественника на старинных дорогах: и Змеиный ручей, и Чертов мост, и Идолов Лог, и Святое озеро, и многочисленные Лысые горы… Но мы здесь говорили только о территории города Осиповичи.

Юрий Клеванец.