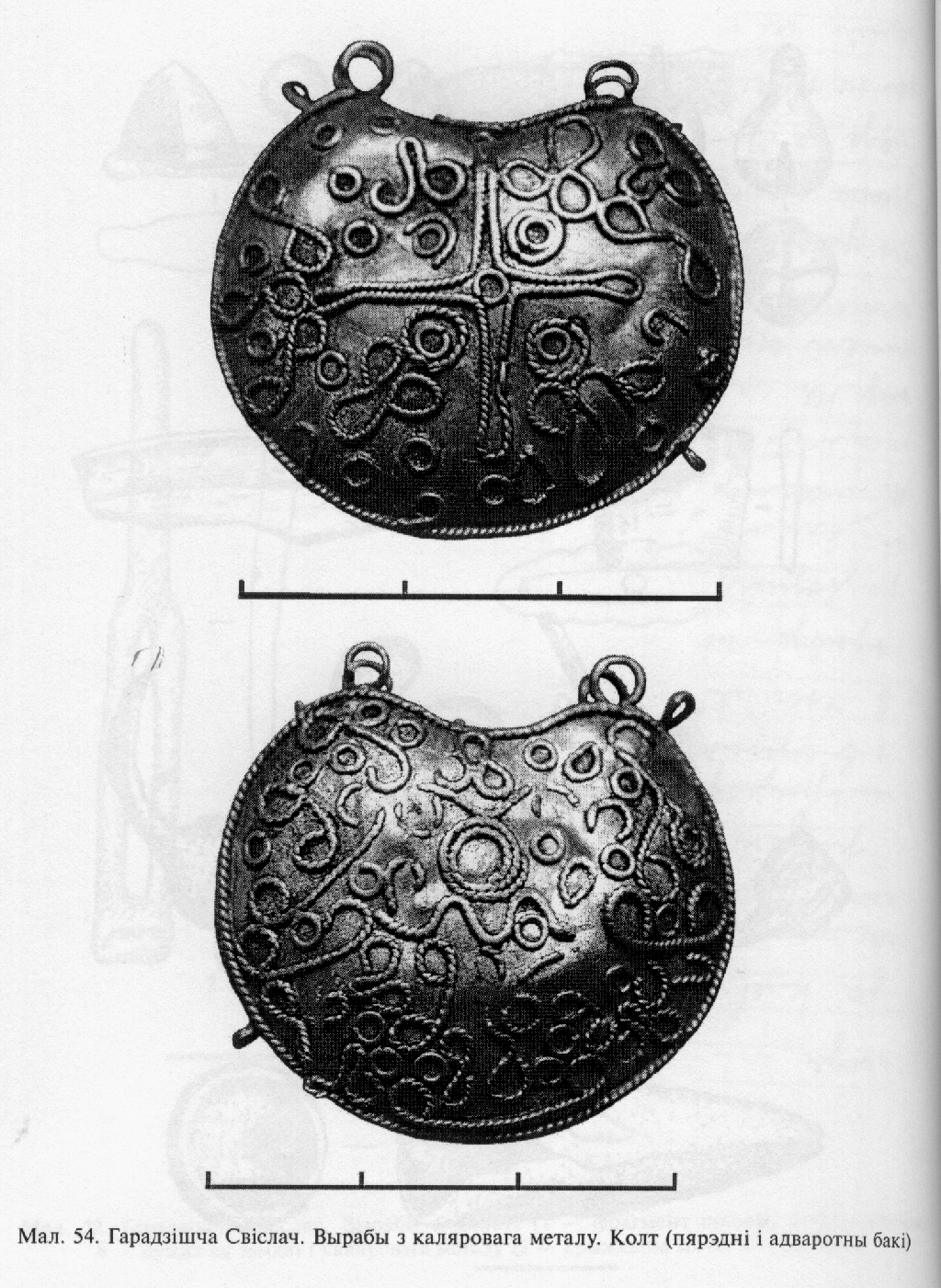

Свислочский колт

…Итак, последние дни июня 2006 года. На замчище за неделю вырыта уже довольно глубокая яма. Время обеденное, дети отправлены в школу есть. На раскопе остались взрослые. Вадим Кошман неспешно подчищает лопатой стенку раскопа, и вдруг в осыпавшейся земле что-то блеснуло: «О, смотрите: колт!»

Что такое колт?

Ну, вообще-то украшение замужней женщины эпохи средневековья и, более того, показатель ее высокого социального статуса. В Древней Руси, то есть 700-1000 лет назад, колты носили исключительно дамы из разряда очень важных персон. В Свислочском княжестве такое украшение могло быть только у княгини.

Понятно, что колт был предметом редким, он воспринимался большинством женщин как недоступная мечта и вызывал у древних красавиц особое чувство. Да такое сильное, что его отголоски сохранялись удивительно долго.

Слово «колт», или «колтуши», использовалось в псковских говорах до ХІХ-начала ХХ веков. Похожее слово этнографы того времени записали и на Западной Украине. Вполне возможно, что в ларцах крестьянок и мещанок позапрошлого века еще лежали подобные украшения, только не столь богатые, как сделанные десять столетий назад.

О временах, прическах и бронированных кавалерист-девицах

Надо сказать, что прически, головные уборы и украшения средневековых восточнославянских женщин выполняли примерно ту же функцию, что и знаки различия на современной военной униформе.

Например, девица жила довольно свободно, позволяя себе многие вольности. Соответственно, она могла носить косу или косы, а то и ходить с распущенными волосами. Последнее не приветствовалось, но и не возбранялось. Могла даже сделать короткую прическу и записаться в дружину, стать девкой-поляницей. Типаж женщины-воительницы можно представить по былинной героине Настасье Микулишне, которая походя выбила из седла и засунула себе в карман самого Добрыню Никитича.

Такое нарушение гендерных рамок было нечастым, но тогдашним общественным мнением воспринималось спокойно. К слову, в Куликовской битве участвовали как минимум три княжны-воительнцы: Дарья Ивановна Ростовская, Феодора Константиновна Ростовская и Дарья Андреевна Ростовская.

Однако замужняя женщина себе не принадлежала. И, как знак своего зависимого положения, всегда должна была прятать на людях волосы под намиткой — полотняной накидкой, сходной с мусульманским хиджабом. Нарушение этого дресс-кода не допускалось.

Блеск, звон, благовония

Зато поверх намитки можно было надевать украшения: веночки, короны (их первоначально делали из березовой коры), диадемы. Качество изготовления и материал украшений зависели от состоятельности мужа, так что у богатых матрон они были из драгоценных металлов. Причем к «базовому комплекту» очень час-то крепились шуршащие или звенящие цепочки с бубенчиками, амулетами, подвесками. Одним из наиболее дорогих вариантов последних и были колты.

Самые роскошные украшения для головных уборов были, конечно, у княгинь. Причем они были не просто выполнены из дорогих материалов, а отличались отменным художественным вкусом и соответствием христианской идеологии. Старинные мастера не зря ели свой хлеб, так что сейчас эти изделия украшают лучшие музеи Украины, Беларуси, России. К слову, сопоставление находок позволяет сделать вывод о некоторых особенностях ювелирного дела в Киевской Руси. Свислочский колт практически является клоном изделия, найденного в Бресте. Высокое сходство позволяет говорить о своего рода мануфактурном производстве, т.е. поточном изготовлении элементов и их сборке в готовое изделие по установленному образцу.

А еще колты были не только украшениями. Они нередко делались полыми, и в них можно было заливать ароматическое масло. Таким образом, настоящая княгиня в парадном наряде при движениях вся блестела, звенела, благоухала.

Можно еще добавить, что для вип-дам Свислочского княжества привозили экзотические фрукты — апельсины, лимоны, а также косметику с парфюмерией. Характерные для древней «бьюти-индустрии» флаконы при раскопках местного замчища тоже находили.

Юрий КЛЕВАНЕЦ.