Горькие воспоминания ликвидатора последствий на Чернобыльской АЭС

Александр Цалко не тушил пожар на Чернобыльской АЭС, но честно выполнял свой гражданский долг — добросовестно трудился в районе большой беды

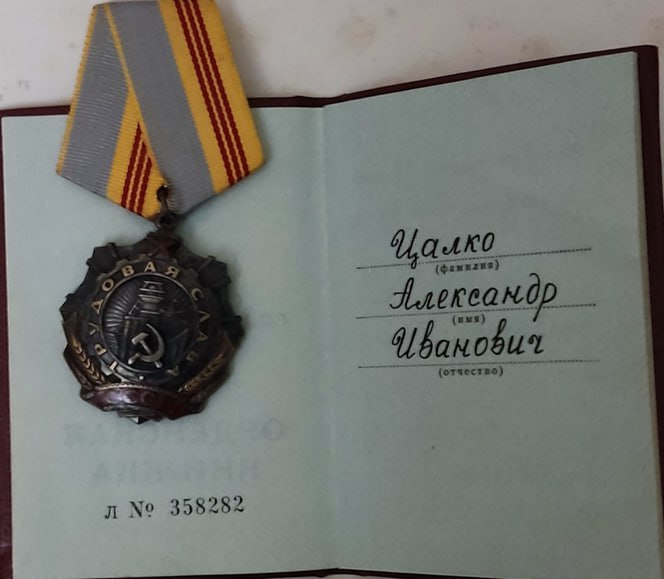

Боль, причиненная последствиями катастрофы, не утихает до сих пор. Передо мной сидит человек, мой односельчанин, мой ровесник. Обычный, очень скромный человек, всю жизнь работавший водителем, последние 25 лет — в сельхозпредприятии «ЖорновкаАГРО». Скромный до такой степени, что практически никто не знает, что в декабре 1986 года он был награжден орденом Трудовой Славы III степени. За что награжден? Он просто добросовестно работал тогда, в самые страшные месяцы после катастрофы в 1986-м, и позже. Всю жизнь.

Александр Цалко — ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Уроженец деревни Стреличево Хойникского района, деревни, попавшей в список для отселения.

Как всё случилось, что происходило в те дни, как жили в радиоактивной зоне, и не просто жили, но и работали — лучше, чем сам Александр Иванович и его жена Валентина Андреевна, не расскажет никто.

А.И.: Мы были молодые, 27 лет. В субботу 25 апреля вечером пошли в клуб. Танцевали, веселились. Далеко за полночь приехали ребята из города Припять — от Стреличево примерно 30 км, а напрямую еще ближе — и сообщили, что на станции пожар. Мы даже не придали этому особого значения: потушат.

Но в понедельник нам сказали никуда не уезжать. А назавтра все водители совхоза загрузили сено, накрыли тентом и колонной двинулись в колхозы в районе Припяти, чтобы накормить скот чистыми кормами. Затем стали вывозить стада поближе к нам… (плачет), а затем — на мясокомбинат в Калинковичи.

Дошла очередь и до людей: привозили и подселяли к стреличевцам и в соседние деревни, сказали — на три дня. Бросалась в глаза растерянность людей: никто ничего конкретно не знал.

Затем пошла военная техника, много милиции. Началась эвакуация.

— Самое жуткое было, когда стали вывозить детей, — вступает в разговор Валентина Андреевна. — Всех же не могли забрать с матерями, только самых маленьких, лет до пяти, а старшие уезжали одни. Мы жили возле самого шоссе. Едут колонны автобусов, а детки поприлипали к окнам и словно прощаются. Матери плачут. Это было жутко.

А.И.: Ну а мы остались. Наша деревня сначала не попала в список для обязательного отселения. Поэтому продолжали работать как и раньше. В мае начали убирать травы первого укоса. Деревни вокруг пустые, людей нет, а корма надо заготавливать…

Препаратов лекарственных нам никаких не давали, из средств защиты были только обыкновенные маски — ими обеспечивали военные, которые стояли на въезде в Стреличево. Дозиметров не было. Военные измеряли уровень радиации, но нам ничего не говорили, наверное, было запрещено. И месяца два первых после аварии самый распространенный ответ был: «Всё нормально». Потом мы, водители, уже стали за чистыми кормами ездить за 300 км в Берёзу Брестской области.

Людей жалко, населенные пункты тоже. Ситуация менялась часто в течение нескольких дней. В соседней деревне Бабчин асфальт положили, водопровод провели, крыши перекрыли, а через два дня всех жителей вывезли: уровень радиации зашкаливал.

И у нас в Стреличево крыши перекрывали, специальной пеной мыли дома, дороги, транспорт. На въезде в деревню оборудовали спецпункт для обработки въезжающего транспорта.

В совхозе работы не прекращались: пахали, сеяли, убирали. Все посевные площади сохранялись, травы скашивались даже там, где были отселены люди. Жить там было нельзя, а работать — можно.

Конечно, встречалось и мародерство. Однажды я перевозил семью из Бабчина в Речицу. Забрали часть вещей, назавтра вернулись за остальными, а в доме пусто, даже полы взорваны и вывезены…

В.А.: Дети ходили в школу и детсад. Всё как обычно. Только предупреждали: в песок детям не лезть, яблок из сада не есть, продукты из магазина нести только в целлофановых пакетиках. Правда, обеспечение продуктами значительно улучшилось. Привозили апельсины, тушенку, сгущенку, красную икру, детям по талонам детское питание. Спасибо военным, у них был свой магазин, давали всё и нам.

С лета 1986-го детей с мамами направляли в санатории. У нас было двое деток — четырех и полутора лет. Я с ними выезжала в Анапу, Одессу, Новополоцк, Криницы под Минском, «Пралеску». Но потом возвращались обратно.

А.И.: В 1988 году нам сообщили об обязательном отселении. Варианты предлагались разные, давали жилье даже в Минске. Но мы, сельские жители, боялись города и не хотели туда переезжать. А еще больше переживали за родителей, с которыми вместе жили, ведь для них город был бы настоящей каторгой. Поэтому стали ездить по стране, искать место жительства. Не всюду нам были рады, не принимали на работу, говорили, что не нуждаются в рабочих руках, бывало, что и боялись. Было обидно: мы ж не виноваты в том, что случилось. С большой болью покидали насиженные места, а жили мы в достатке: очень богатый совхоз был до аварии.

В 1990 году десять семей (сначала мужчины) приехали в Жорновку, здесь как раз возводились домики. Мы сами завершали их строительство, а в 1991-м перевезли сюда семьи.

Вот уже 35 лет живем на осиповичской земле. Привыкли, но часто вспоминаем родное Стреличево. На родине бываем. Деревня считается чистой зоной. Теперь там живут люди, правда, в основном чужие, приезжие. Бабчин вошел в зону Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, там выращивают персики, разводят пчел. Но это в 30-километровой зоне, запрещенной для жизни людей.

Чернобыль — боль сердца и души за то, что произошло в мирный 1986 год.

* * *

После такой исповеди хотелось только молчать. Было видно, как эти люди заново переживают давно минувшие события. А слезы Александра Ивановича — лишнее доказательство тому.

20 сентября 1986 года за работу в условиях ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и проявленные при этом мужество и самоотверженность Цалко А.И. был награжден Почетной грамотой Гомельского обкома ЛКСМБ, а 24 декабря 1986 года — орденом Трудовой Славы III степени.

Ольга Михайлова.