Осиповичские журналисты “прочитали” очередное старое фото

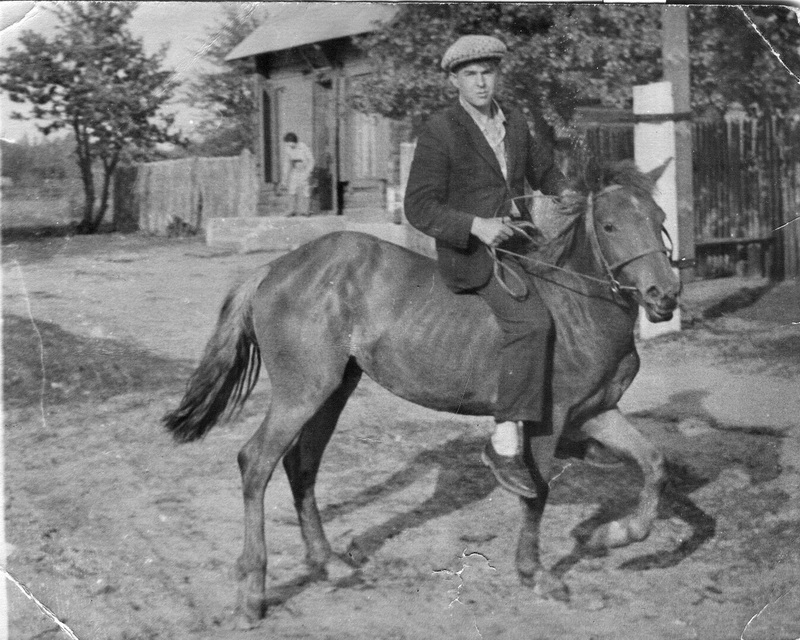

Снимок деревенского наездника датирован 1966 годом. Определить место действия без помощи читателей вряд ли получится, а вот точная привязка ко времени дает массу интересных зацепок.

Зайдем с козырей: пока молодой человек гарцевал на лошадке по деревенской улице где-то в глубинке Осиповичского района, в Крыму шли съемки комедии Леонида Гайдая “Кавказская пленница”. Картина вошла в топ-100 лучших русскоязычных фильмов всех времен и была немедленно разобрана на цитаты. Они до сих пор звучат свежо, привлекают внимание и могут использоваться в заголовках газетных материалов.

Прямой связи между этими событиями, конечно, нет. Зато косвенную попробуем установить. Здание на заднем плане фото напоминает сельский клуб, а женщина занята уборкой. Похоже, недавно здесь было многолюдно: сельчане приходили в кино.

За спиной всадника виднеется некий светлый прямоугольник — по пропорциям предмет похож на киноафишу. К слову, лидером советского проката в 1966 году был военный боевик “Никто не хотел умирать” производства Литовской киностудии. А из зарубежных хитом проката — вестерн “Великолепная семерка”. И, похоже, молодой человек на фото подражает кому-то из героев лихого по форме и очень глубокого по смыслу голливудского фильма.

Теперь всё внимание на обувь и головной убор.

Классическая кепка в стране была популярна всегда — из-за доступности, практичности и универсальности. Но в конце 60-х этот головной убор испытал что-то вроде “головокружения от успехов”. Если посмотреть внимательно, кепка нашего героя имеет довольно большую ширину, и это первый признак приближения моды на кепки-“аэродромы”: широченных с плоским верхом и гротескно-длинным козырьком. И желательно сшитых из экзотических материалов.

Головные “аэродромы” придумали в Грузии, и там их носят до сих пор. А появилось это произведение швейного искусства как переосмысление традиционного головного убора сицилийцев — кепки с местным названием “коппола”. Примерно в середине 60-х о ней узнали в портовых городах Кавказа и встретили как родную. А “выстрелил” новый тренд после того, как в СССР начались массовые поставки кубинского сахара. Сам по себе тростниковый сахар советским людям не понравился — из-за подозрительно темного цвета и “не такого” по сравнению со свекловичным послевкусия (сказывалась разница в сырье и технологии очистки). А вот джутовые мешки, в которых продукт перевозился, имели огромную популярность. Причем не только как удобная тара для сыпучих грузов! Самые крутые “аэродромы” шили именно из волосатой заморской мешковины.

Туфли у парня, конечно, советские: импортная обувь стала широко доступной несколько позже, в 70 годы. Принято считать, что в СССР туфли-ботинки-сапоги шили плохо, но это не совсем объективная оценка. Обувная промышленность была одной из наиболее динамично развивавшихся, и к середине 60-х Советский Союз стал мировым рекордсменом по количеству выпущенных пар. Правда, на душу населения статистика скромничала: у каждого в среднем имелось по паре зимней, летней и полпары чего-то еще. Стандарты в отрасли действовали жесткие, так что по качеству материалов и носкости всё было “как в лучших домах Лондона и Парижа”. Но вот в плане ассортимента и оперативного реагирования на изменения моды было не всё хорошо. С огромным скрипом, например, налаживалось производство кроссовок — до начала 80-х самой массовой спортивной обувью были примитивные кеды. Хотя классические модели получались в целом неплохо, и туфли сельского парня, сшитые 56 лет назад, тому подтверждение. Характерный фасон, застежка на пуговках и контрастный цвет — черный низ, светлый верх — позволяют отнести их к типу обуви, которая в СССР называлась “нариман”, а в других странах “челси”. Такие ботинки появились 150 лет назад и до сих пор не устарели. Только вместо непрактичных пуговиц используется боковая резиновая вставка.

А вот вид лошадки непривычен: она худющая, низкая и непропорционально сложенная.

В белорусской деревне середины 60-х лошадь уже не была главным “мотором”, но всё еще широко использовалась. Поголовье оставалось значительным и, соответственно, требовало много кормов. В том числе фуражного зерна. Но в 1963 году в стране был серьезный неурожай и возникла угроза голода. Чтобы его не допустить, СССР закупил 12 миллионов тонн зерна. И это исключительно для производства хлеба для населения. Полноценно кормить скот в таких условиях было почти невозможно, так что для лошадей и коров несколько зимовок подряд были тяжелыми. Рождавшийся в продовольственный кризис молодняк испытывал серьезный дефицит калорий, болел рахитом и превращался вот в таких коньков-горбунков. Кроме неказистых пропорций, бедолага-горбунок отличался еще и посредственной пригодностью к верховой езде. У лошадей копыто опирается на естественный амортизатор — бабку (на снимке она хорошо видна на согнутой передней ноге). Форма бабки определяет плавность хода, а здесь она такая, что всадника будет трясти, как на телеге без рессор. Особенно если ехать без седла.