О чем поют солдаты

Великая Отечественная война была не только борьбой многомиллионных армий и принципиально несовместимых государств. Происходило еще и духовное противостояние, своего рода битва культур.

И самые яростные «сражения» здесь вели между собой песни и стихи. Музыка и рифмованные (легко запоминаемые) тексты были необходимы солдатам на фронтах, работникам тыла, партизанам и жителям оккупированных территорий. Но — только правильные: созвучные с тем, что переживали люди в страшное время, помогавшие переносить трудности, бороться и побеждать.

Культурные потребности имелись у всех участников Второй мировой войны, поэтому интересно сравнить, как они отличались у агрессоров и тех, кто им противостоял.

Песни как символы войны

Для СССР всё однозначно: главная композиция, в которой сказано всё, — «Священная война».

Наверное, и сегодня мало найдется людей, кто без мурашек по телу воспринимает ее тяжелый, но упрямо-жизнеутверждающий призыв:

Вставай, страна огромная,

Вставай на смертный бой

С фашистской силой темною,

С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная

Вскипает, как волна!

Идет война народная,

Священная война!

Слова этой песни были опубликованы в газетах 24 июня 1941 года, а впервые она прозвучала через два дня — в исполнении Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски СССР. Люди ее приняли, но…

Вплоть до середины осени 1941 года «Священная война» широко не исполнялась, поскольку противоречила военной доктрине СССР. До столкновения с вермахтом считалось, что Красная армия в состоянии навязать любому врагу выгодный для себя сценарий действий, как тогда говорилось, «воевать будем малой кровью и на чужой территории».

И только 15 октября 1941 года, когда немцы захватил Калугу, Ржев и Калинин, «Священная война» стала звучать по всесоюзному радио — каждое утро после боя кремлевских курантов.

В это время вермахт вел наступление на Москву, и в Третьем рейхе пика популярности достиг антипод «Священной войны» — «Форвэртс нах Остен!» («Вперед на восток!»).

Песня была создана по заказу рейхсминистерства пропаганды к началу операции «Барбаросса», и в период блицкрига ее самоуверенный тон захватчиков бодрил:

Ныне воинства рвутся на восток

В землю русскую.

Товарищи, теперь к пушкам!

Победа будет за нами!

От Финляндии до Черного моря:

Вперед, вперед!

Вперед на восток, штурмовая армия!

Свобода — цель, победа — стандарт!

Фюрер, команда! Мы следуем за вами!

Но уже зимой 1941-42 годов большинству немецких солдат стало ясно, что домой они вернутся нескоро, если вернутся вообще. Было бы неверно говорить о заметном падении боевого духа, но в своих мемуарах личный архитектор Гитлера и будущий министр вооружений Третьего рейха Альберт Шпеер вспоминал, как был шокирован фюрер, когда узнал, какие грустные песни поют их солдаты в далекой России.

Одну из них, «Лили Марлен», немецкие солдаты любили особенно. И даже заставили отменить запрет на ее исполнение на германском радио.

…Если в окопах от страха не умру,

если мне снайпер не сделает дыру,

если я сам не сдамся в плен,

то будем вновькрутить любовь

с тобой, Лили Марлен.

И здесь уместна аналогия-антипод — «В землянке». Такая же простая песня о чувствах солдата-фронтовика, но насколько более светлая и оптимистичная!

…Ты сейчас далеко, далеко,

Между нами снега и снега,

До тебя мне дойти нелегко,

А до смерти — четыре шага.

Пой, гармоника, вьюге назло,

Заплутавшее счастье зови.

Мне в холодной землянке тепло

От моей негасимой любви.

На Западном фронте

Конечно, песенное противостояние было и на других театрах военных действий. И если воюющие стороны были близки по языку, музыкальные удары наносились по самым болевым точкам.

Во время «странной войны», когда французы и англичане девять месяцев сидели в окопах вдоль немецкой границы, они частенько исполняли издевательскую песенку «Постираем белье на линии Зигфрида».

Текст ее адекватно непереводимый, поскольку построен на обидной для немцев игре слов. «Линия Зигфрида» — полоса пограничных германских укреплений. Но в английском языке «линия» еще и веревка. Которая вполне годится для сушки выстиранных солдатских подштанников.

Немцы начали свое наступление на Францию, горланя доставшую их мелодию-дразнилку, только с измененным текстом. Главная разница — белье англо-французов в нем было вовсе не чистым, а из веревки-линии получился отличный кнут.

И ведь закончилась «песенная война» вовсе не в мае 1945 года!

Великобритания встретила воздушное наступление немцев летом-осенью 1940 года не только отчаянным сопротивлением ВВС и ПВО, но и детской песенкой-считалкой, в которой десять вражеских бомбовозов по одному сбивают бесстрашные английские пилоты.

Про безобидную мелодию в начале 90-х годов вспомнили британские футбольные фанаты. «Десять немецких бомбардировщиков» с большим воодушевлением и оскорбительной жестикуляцией они исполняли на матчах английских и немецких команд. Европейские футбольные чиновники боролись с неполиткорректной песней долго, но не особо успешно.

И вот во время чемпионата мира-2006 в ответ на английское «нет больше немецких бомбардировщиков в небе» болельщики сборной ФРГ дружно заревели: «Добьем последним могучим ударом британского льва». Это был марш люфтваффе «Бомбы на Англию» (Bomben auf Engeland).

Массового столкновения агрессивных болельщиков не допустили, но прецедент был. После чемпионата мира-1969 примерно такие же обстоятельства стали причиной войны между Гондурасом и Сальвадором. Она была короткой, всего шесть дней. Но кровопролитной: погибло более 2 000 человек.

Когда кавер-версия лучше оригинала

Малоизученная страница «музыкальной войны» — использование зарубежных мотивов, в том числе из творческого арсенала заклятых врагов.

Известный пример подобной переделки — «Марш немецких танкистов». В его мелодии легко узнается русская песня ХІХ века «Хас-Булат удалой».

В 1933 году один маститый британский композитор и исполнитель поп-музыки написал песню «Свистящая Анна» о девушке гротескной внешности и голосом, как будто она проглотила губную гармошку. Сегодня слушать подобное неприятно, но 90 лет назад композиции в стиле «любовь зла, полюбишь и козу» в странах Европы и Северной Америки шли на ура.

Неудивительно, что вскоре из «Свистящей Анны» в Германии сделали «Тетушку Анну». С тем же посылом, но про нелепую старую деву.

Обе «Анны» были популярны у немцев и англичан во время Второй мировой войны, а в конце 1942 года к ним присоединился фокстрот «Джеймс Кеннеди».

Его авторы, ленинградцы-блокадники Николай Минх и Соломон Фогельсон, чуть подправили музыку, полностью заменили текст и сотворили хит! Задорную песню об отважном мореходе, который доставляет ленд-лизовские грузы из Ливерпуля в Мурманск, получает советский орден и имеет успех у девушек, с удовольствием напевали красноармейцы до самой Победы:

…На эсминце капитан

Джеймс Кеннеди,

Гордость флота англичан

Джеймс Кеннеди.

Не в тебя ли влюблены,

Джеймс Кеннеди,

Шепчут девушки страны:

“Джимми, Джимми”?

Только в море, только в море —

Безусловно, это так —

Только в море, только в море

Может счастлив быть моряк.

Вызвал Джеймса адмирал:

“Джеймс Кеннеди!

Вы не трус, как я слыхал,

Джеймс Кеннеди.

Ценный груз доверен вам,

Джеймс Кеннеди!

В ССР свезти друзьям,

Джеймс Кеннеди!”…

А потом песня исчезла. Бывшие союзники по антигитлеровской коалиции рассорились, и вспоминать достоинства британского военного моряка советским людям настоятельно не рекомендовалось.

Другим переделкам западных произведений военного периода повезло больше. Знаменитые «Бомбардировщики» («Мы летим, ковыляя во мгле…») исполнялись многими певцами, а хлесткую «Барон фон дер Пшик» так и хочется назвать визитной карточкой оркестра Леонида Утесова («Мундир без хлястика, отбита свастика, а ну-ка влазьте-ка на русский штык»).

Песенку из малоуспешного американского мюзикла про очередную историю в стиле «полюбишь и козу» в СССР переделывали как минимум четыре раза, но «Барон фон дер Пшик» — это нестареющая классика.

Вася Тёркин и союзники

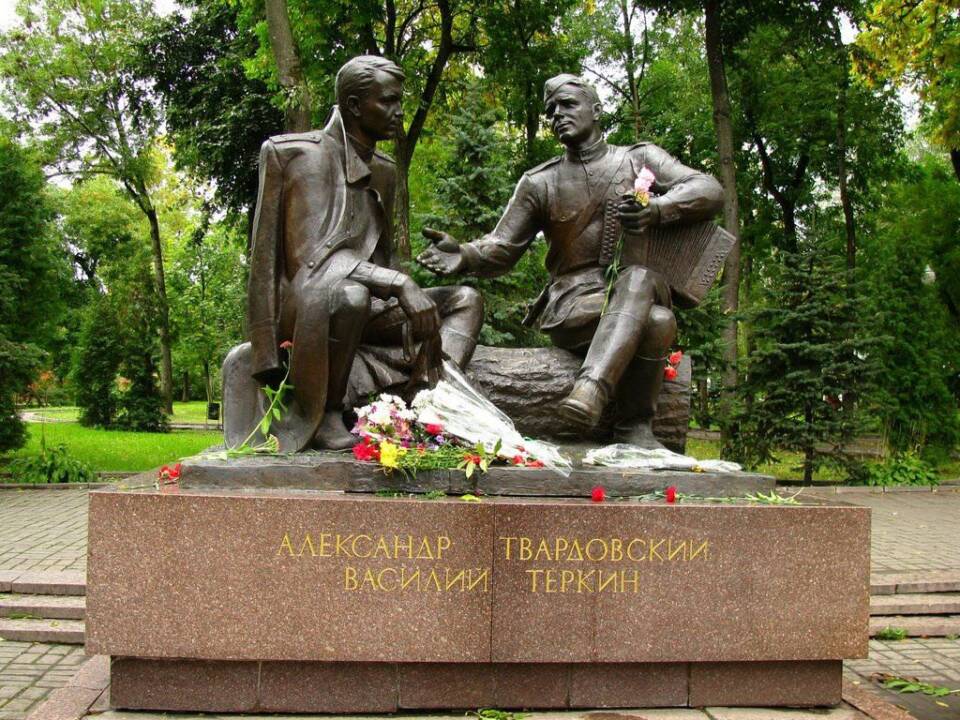

В поэтическом наследии Великой Отечественной особое место занимает Василий Тёркин. Все знают, кто это, однако в его биографии есть несколько любопытных моментов.

Начнем с «рождения». Считается, что первые описания фронтовых приключений знаменитого литературного героя появились в 1942 году и принадлежат Александру Твардовскому, но это не совсем так. Тёркин появился на свет еще во время советско-финской войны как информационный проект газеты Ленинградского военного округа «На страже Родины».

Группа корреспондентов, в которую входил Твардовский, решила создать юмористическую страничку со сквозным главным героем — бывалым, смекалистым и удачливым бойцом. Долго выбирали ему имя (Ваня Мушкин, Федя Протиркин, Вася Пулькин и другие). Василия Тёркина «отцы-основатели» утвердили в ходе жарких дебатов.

Твардовский о «советско-финском» Тёркине писал мало, основную работу по развитию образа будущего народного любимца делал Николай Щербаков. Литературный проект оказался удачным, но с окончанием войны был свернут. Основной задачей персонажа было поддержание боевого духа бойцов на фронте, а в мирные дни ему не так-то просто подобрать поле для деятельности.

Зато «реинкарнация» прошла легко. Поэт понимал, чего хотят читатели, и его герой быстро получил всенародное признание. За поэму «Василий Тёркин» Твардовского в 1946 г. удостоили Сталинской премии первой степени — одной из высших форм поощрения советских граждан за конкретные достижения в науке, технике, литературе, искусстве и ряде других областей.

Причины популярности Тёркина можно перечислять долго. Одна из них современному читателю не очевидна, но для своего времени особенно важна. Боец своим примером показывает, как нужно вести себя на передовой, чтобы сохранять душевное равновесие, физическое здоровье и эффективно бороться с врагом. Поэма, конечно, не учебник по выживанию на поле боя, но призыв «делай как я, и всё будет хорошо» в ней прослеживается определенно.

Что интересно, подобный прием психологической мотивации фронтовиков применялся и в армии США. Только наши союзники сперва действовали от обратного. Официально у них был назначен «антигерой» — рядовой Снафу, недисциплинированный, ленивый и бестолковый. О нем снимали многосерийный мультфильм, в каждой серии которого солдат попадал в крупные неприятности, связанные с нерадивостью при несении службы, халатным отношением к технике или незнанием тактики противника. С одной стороны, это работало, но сравнивать себя со Снафу никто не хотел. А потребность в положительном герое была острой. Так что в 1943 году появились закадычные друзья Вилли и Джо — персонажи комикса, который публиковался в главной газете американской армии «Звезды и полосы» и имел огромный успех.

На войну его герои, ничему не удивляющиеся пехотинцы, смотрят с мрачноватым юмором, но в остальном с героем Твардовского у них много общего.

И послевоенная судьба у них почти одинаковая. Автор комикса был удостоен Пулитцеровской премии — одной из самых престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра. А Вилли и Джо в своей стране до сих пор не менее знамениты, чем у нас красноармеец Тёркин.